柳亦春:建筑以轻盈纤弱的姿态,为张江之尚注入新的工业调性

设计宇宙内容中心

(

大舍建筑设计事务所,柳亦春,张江之尚),发布时间2025-04-14 17:37:00

(

大舍建筑设计事务所,柳亦春,张江之尚),发布时间2025-04-14 17:37:00

-

版权声明:本链接内容均系版权方发布,版权属于 设计宇宙内容中心(大舍建筑设计事务所,柳亦春,张江之尚),编辑版本版权属于设计宇宙designverse,未经授权许可不得复制转载此链接内容。欢迎转发此链接。

编辑部:对于张江之尚这一水泥厂改造项目,您最初接触场地的时候,它给您留下了什么样的印象?对您后来的设计有哪些影响?

柳亦春:初到现场,水泥厂基本还是原先的样子,场地伫立着很多工业厂房,包括生产性构筑物。但从未来规划开发的功能性角度,基于地下室建设以及整体建筑容量和氛围的考虑,也必然会拆除大量工业厂房,但最终,最有特色的建筑还是被保留了下来。这其实也是让我们思考,如何在工业旧址保留和办公创意园区的开发之间,去寻找一个适度的平衡感,这也成为我后续参与设计的重点思考之一。

▲水泥厂旧址照片

▲场所精神的提取,从左至右:互联、原生态、建构©大舍建筑设计事务所

编辑部:张江之尚项目由十二位著名设计师共同完成。在这个项目里,您负责E地块四栋办公楼设计。E地块四栋办公楼周边建筑风格多样,您如何考虑与周边环境协调,同时又突出设计独特性?请谈一谈您的设计策略和手法。

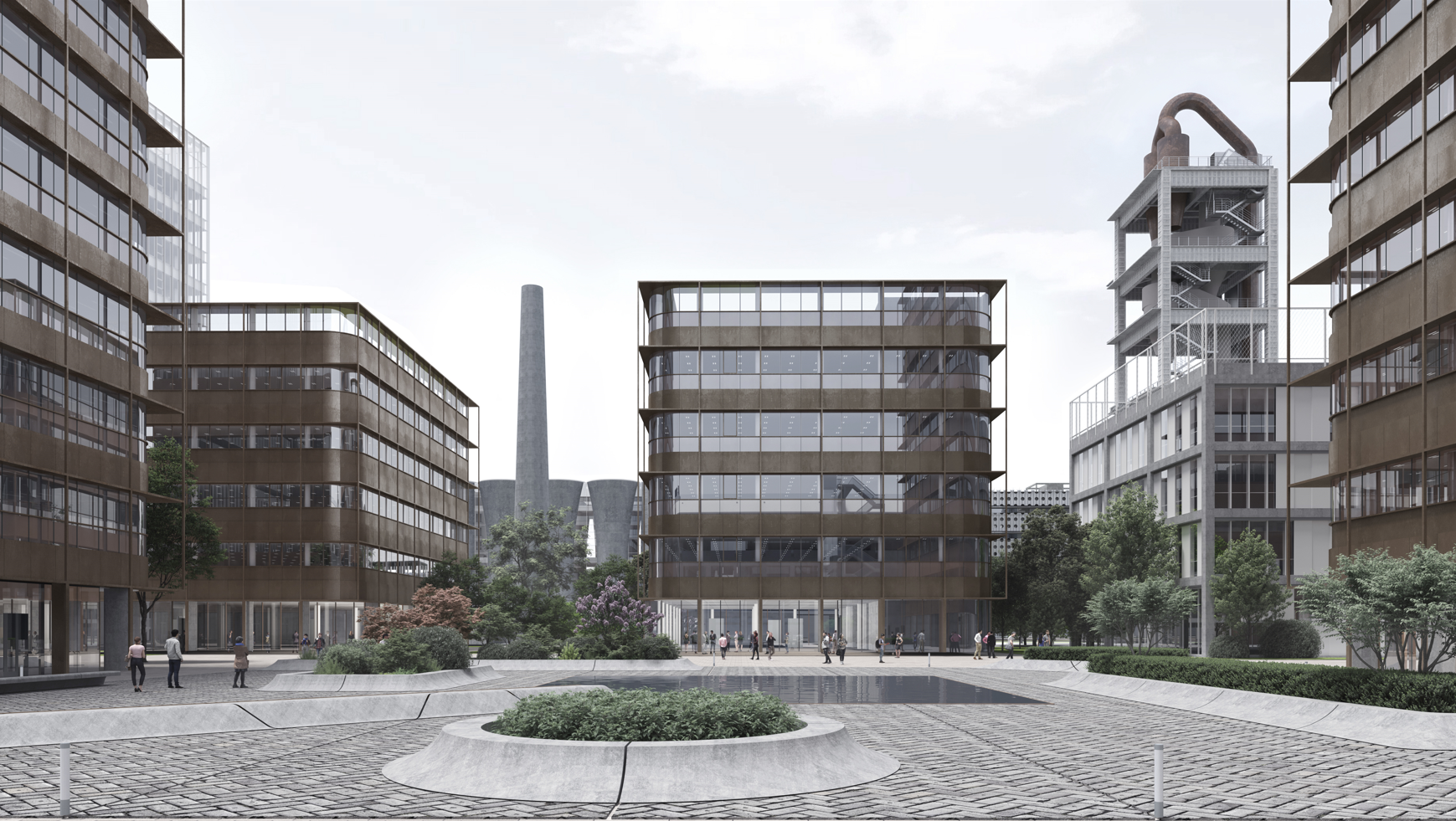

柳亦春:张江之尚邀请很多建筑师共同参与项目设计,同时相当部分的建筑师从总体规划阶段就已介入项目的研讨,这对于园区未来呈现多样性是非常有创见的做法。在法国JFA建筑事务所做总体规划/城市设计的时候,开发业主邀请我们多次一起参与了项目讨论,对于园区未来的想象以及对于既有工业建筑的保留和更新策略大家都贡献了可贵的想法。后来,我们也有幸进入到具体设计阶段——大舍被邀请参与E地块四栋办公楼的设计。

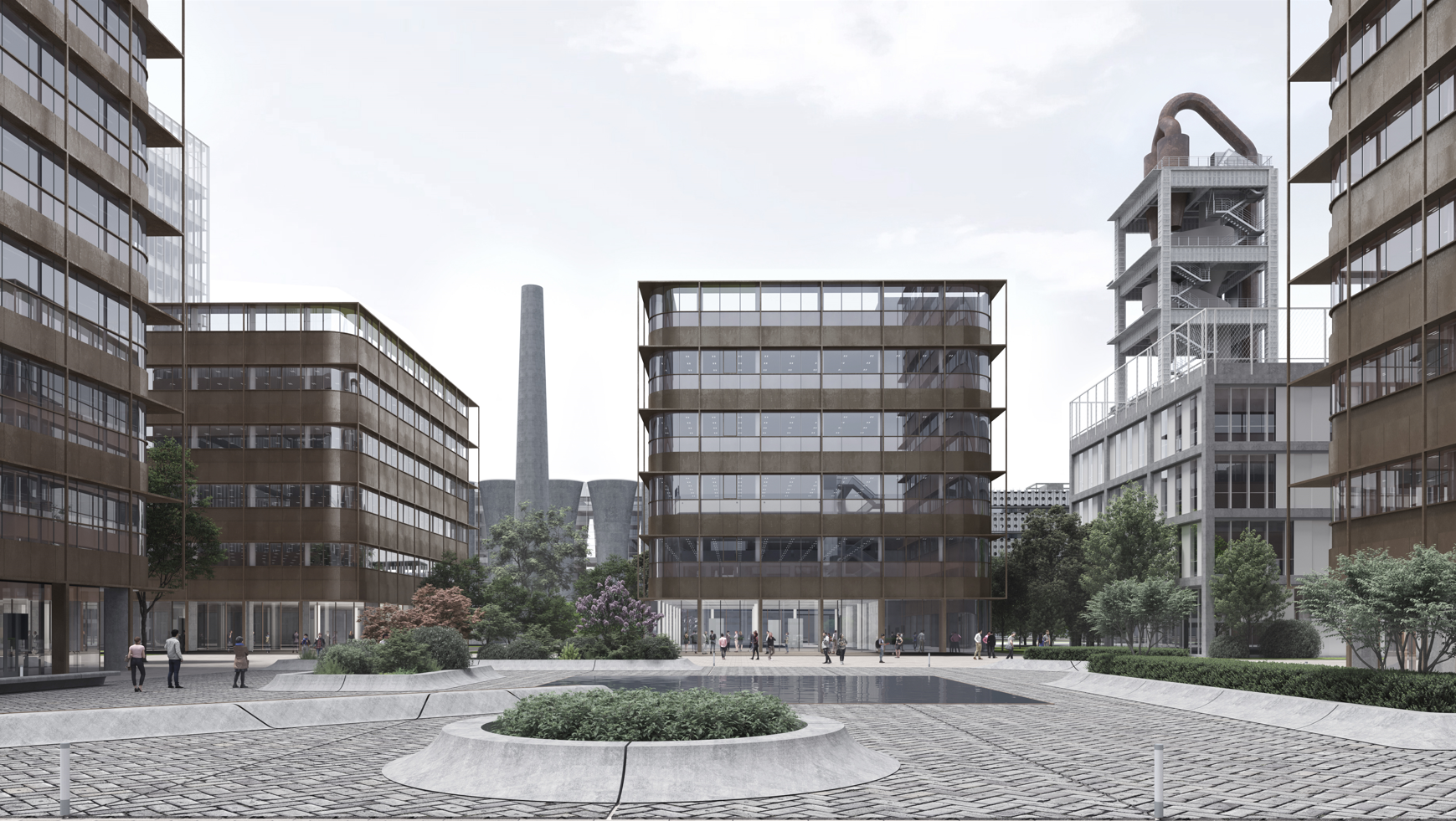

▲E地块效果图项目周边这些建筑都各有特色,且具有较大差异性。

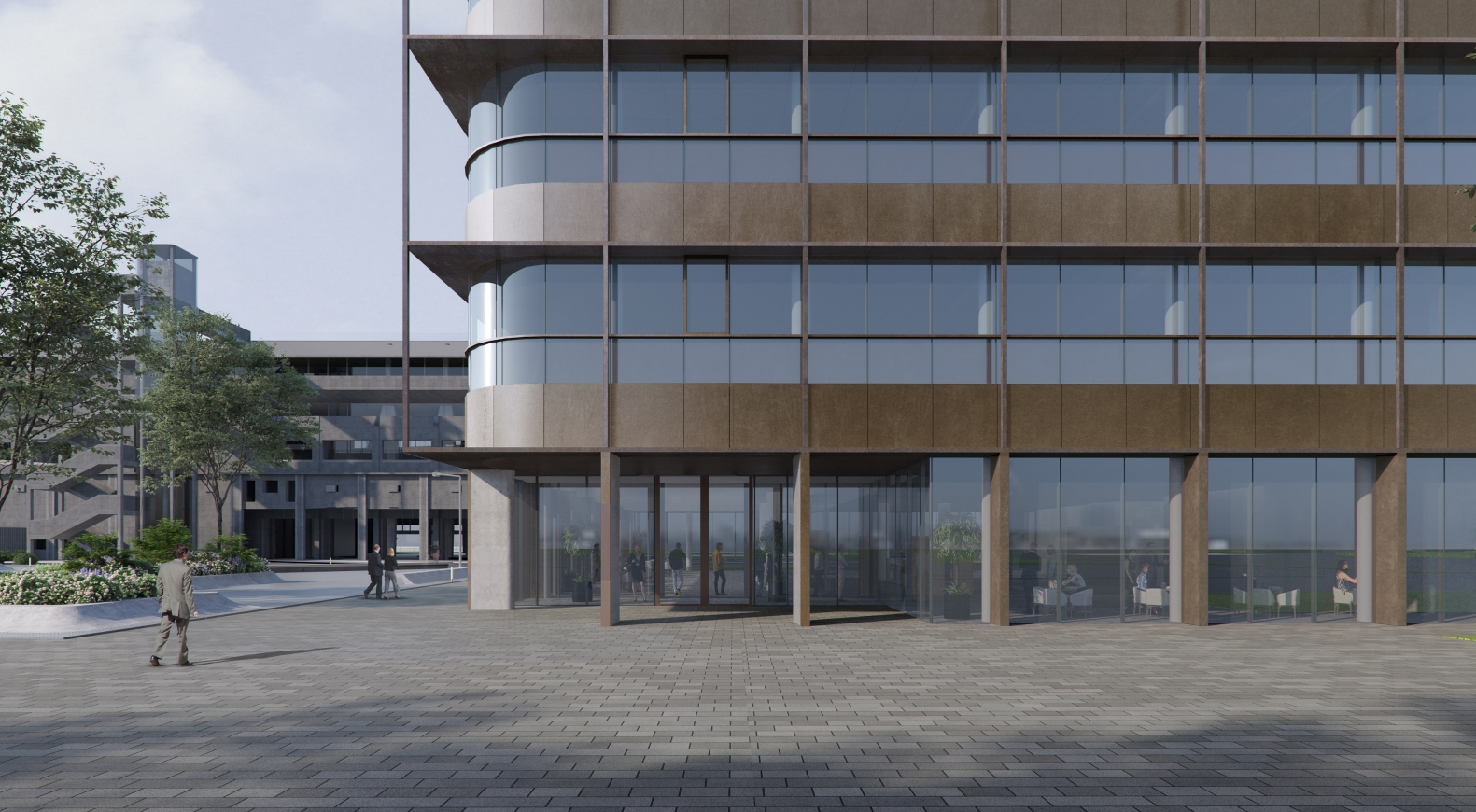

E地块四栋办公楼就是处于这样一个中心位置,反而承担了协调者的角色。于是,建筑以一种弱化的姿态呈现在场地之上,用一种轻盈的、纤巧的方式,同时被赋予一点点工业的理性和漠然,从而与周边大尺度、粗犷的体量形成互补和统一。这是一种新的工业感或者调性的表达,它能够让水泥厂旧址改造的园区变得更加协调,而建筑自身也会十分精致。

▲E地块效果图©大舍建筑设计事务所

编辑部:在具体设计中,比如外立面设计和材料挑选方面,您是如何考量的?

柳亦春:黄铜是最初挑选的材料,因为它既体现工业感,又带有手工业时代的艺术气息。它多见于老上海商业建筑和办公建筑的立面,曾经承担了摩登这样的角色。但站在今天回望的时候,黄铜反而具有了某种古典感。基于此,黄铜成为这一纤细建筑的材料首选,能传递出水泥厂曾经在它所处时代的摩登感,同时又以一种全新的尺度和手法被使用。建筑由此被赋予当代的典雅感,且与原先的工业旧址不会产生距离感。

在落地的时候,采用仿铜铝板和仿铜穿孔板取代黄铜,即铝合金表面处理成黄铜质感。首层采用UHPC取代清水混凝土,在材料层面实现与园区其他办公建筑的整体性和协调性,同时也为自身营造特色。

编辑部:张江之尚项目是水泥厂旧址,该项目的宗旨是成为有活力、有特色、有趣味、有吸引力的可持续魅力城区,为生物医药、人工智能、数字科技等科创领域的年轻人,提供满足生活和精神需求的泛文化空间。您的设计如何在回应场所精神的同时又满足当代更新的产业办公需求?

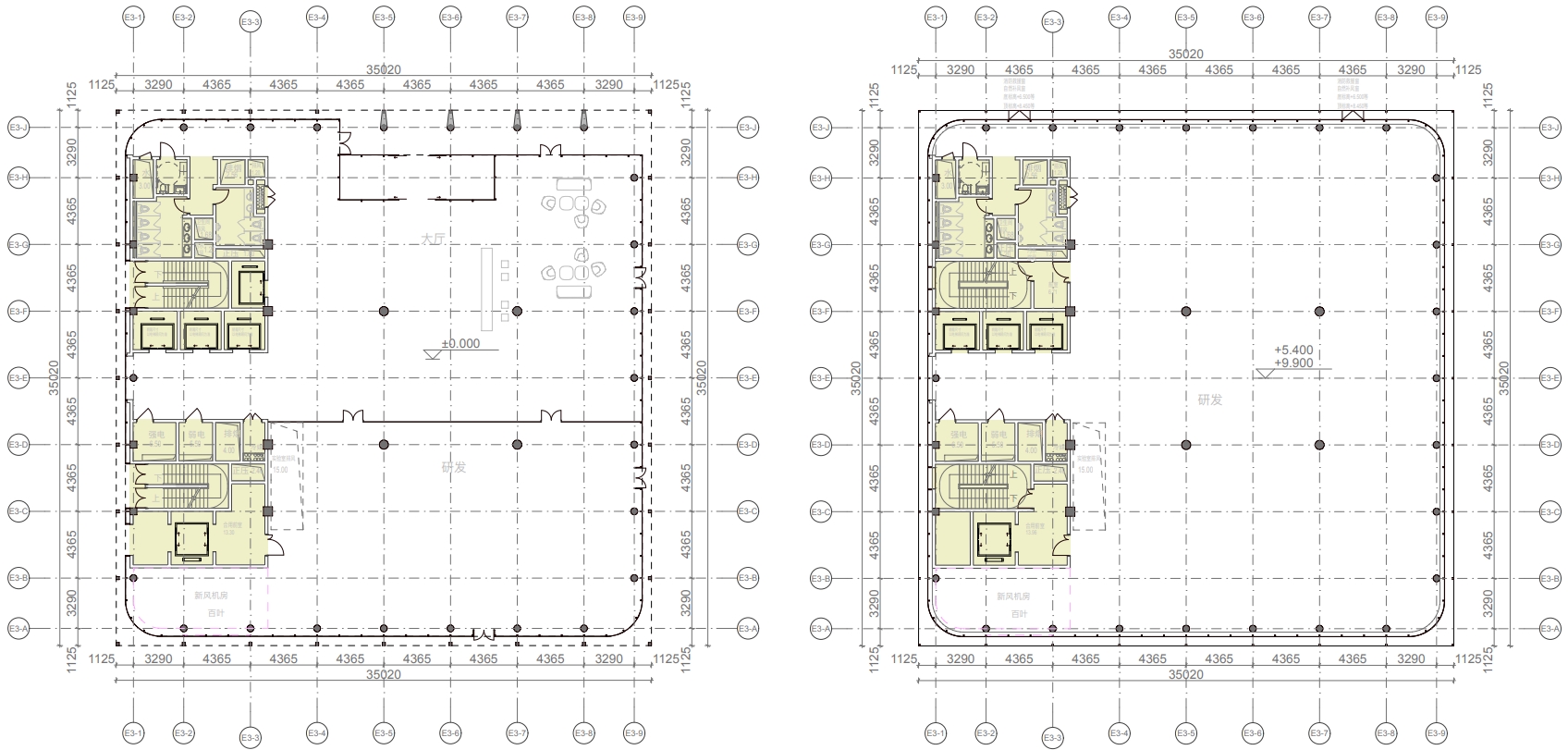

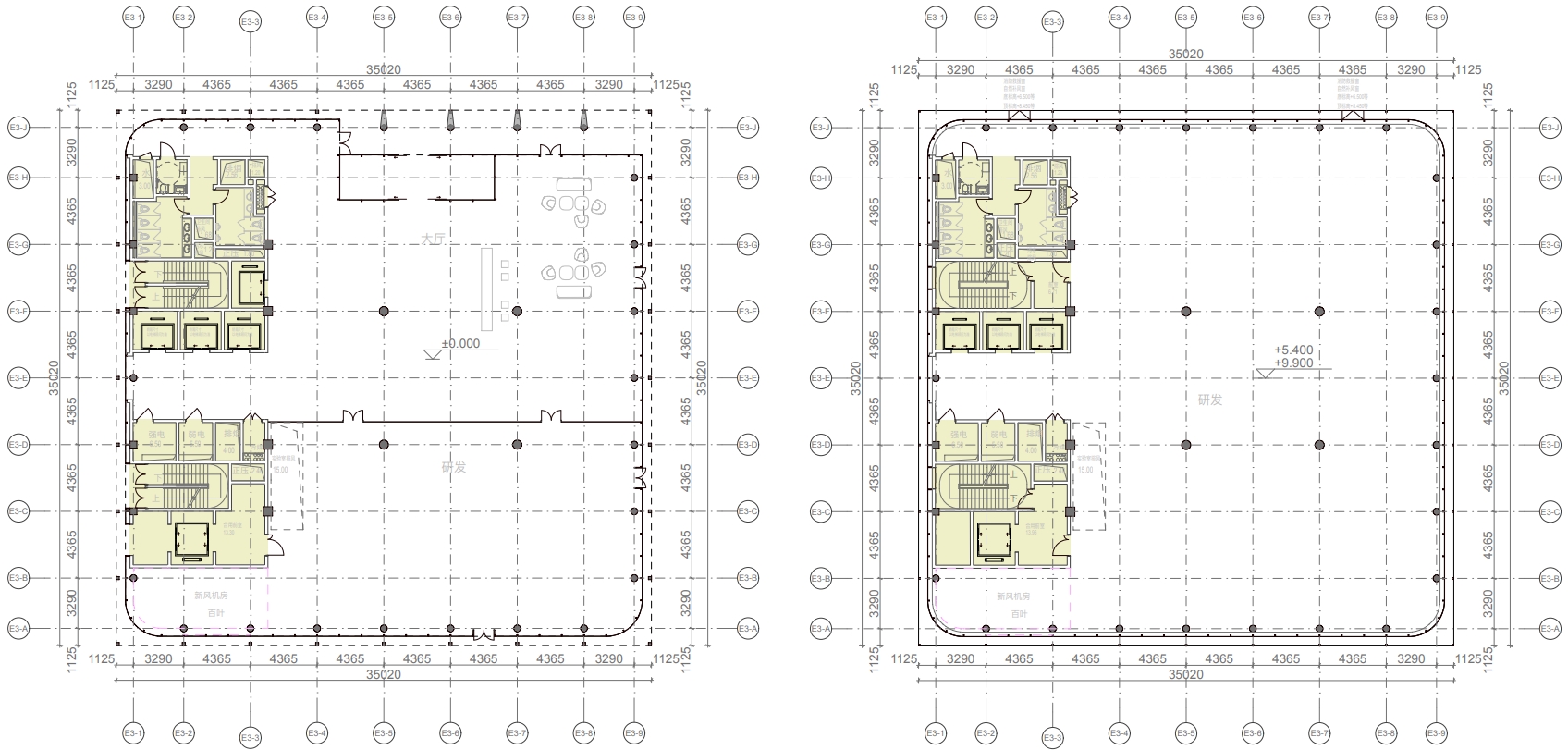

柳亦春:张江之尚是以引进生命科学产业为定位发展的区域园区项目,医药企业大概率是其主要用户。因此,在办公楼设计中,建筑标准层平面充分考虑医药企业的需求,比如建筑层高、设备需求等,包括实验室废气排放的管道处理。办公空间的灵活性也是诸多考虑之一。这些都回应了整个张江之尚项目打造具有特色的专业办公场所的宗旨。

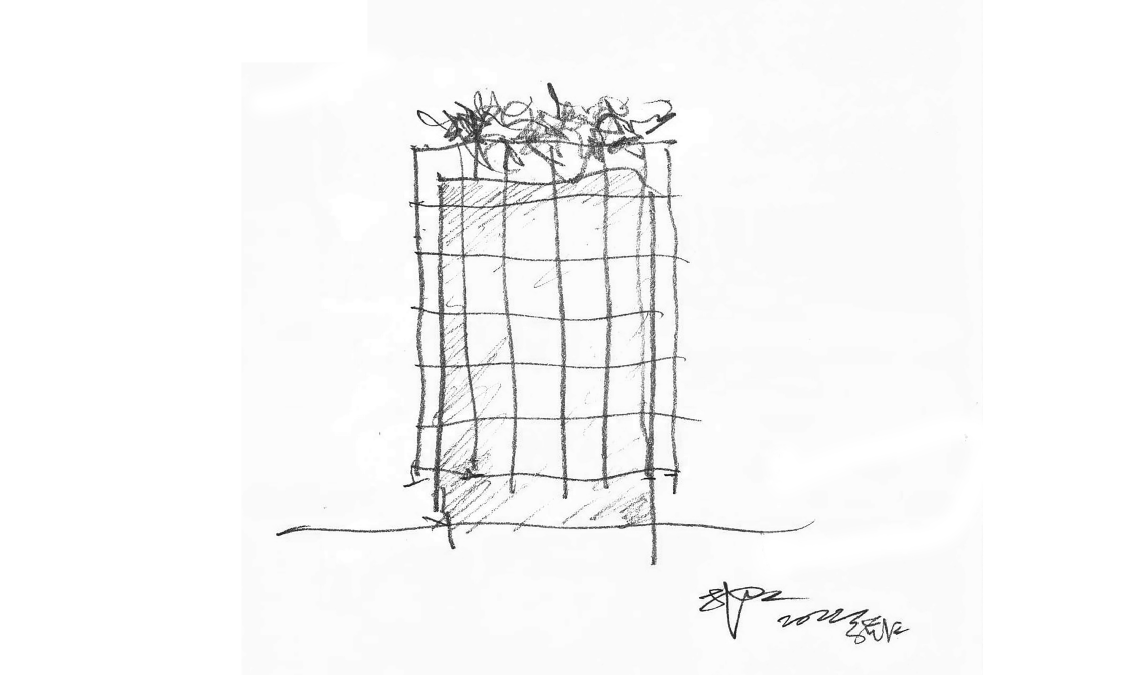

与此同时,它们也能满足数字科技、文化创意等领域的办公需求。四栋办公楼的建筑外观,在对泛文化空间氛围设想方面,采用屋顶花园设计,即在建筑顶层种植树木,让绿色屋顶成为建筑立面的一部分。当建筑延伸至上方的时候会产生一种消失在空中的感觉,是在高处葱茏的绿树里消失。设计以这样一种方式来回应有未来感和生态性的空间体验的心理需求。

▲E地块设计手稿©柳亦春

编辑部:方案尝试偏心核心筒模式,由此解放了室内空间,提升了空间使用效率,可提供小型隔间式办公和现在较为稀缺的大空间办公。可否谈一谈这一设计考量?此外对于办公品质而言,哪些地方的设计尤显重要?

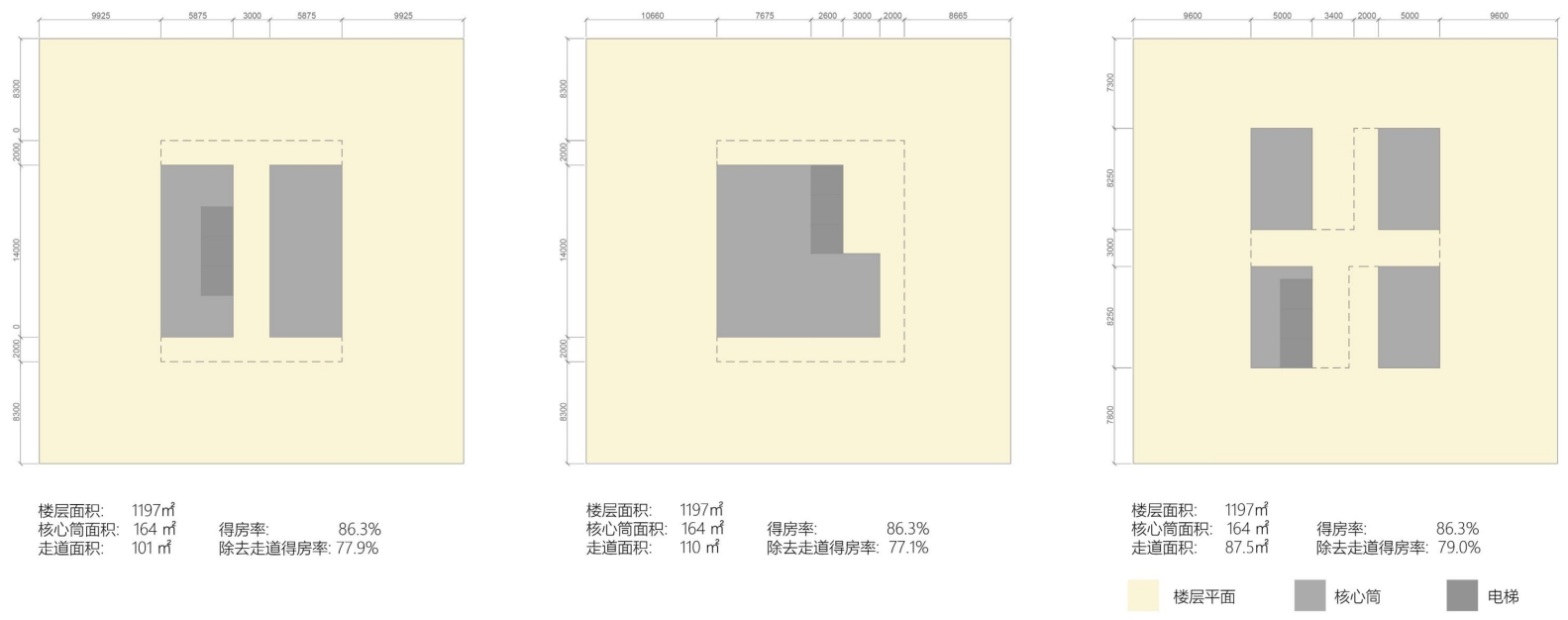

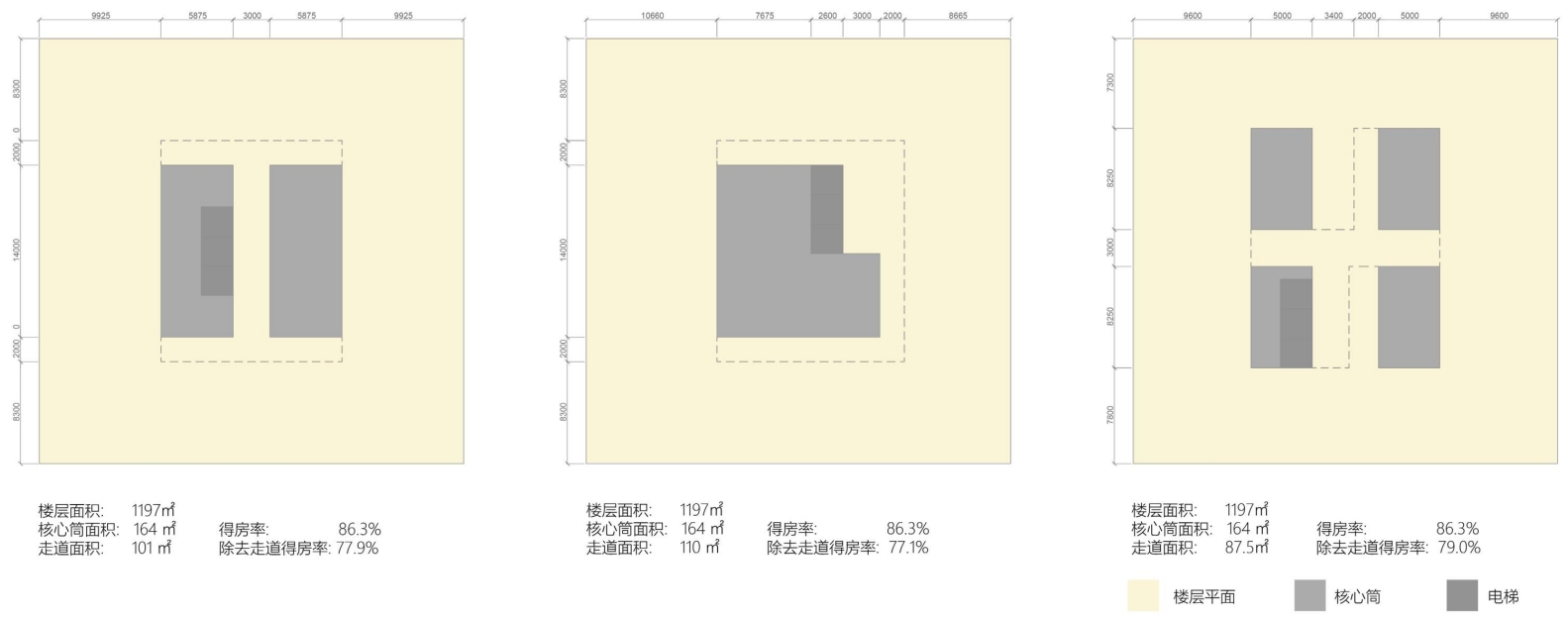

柳亦春:由于E地块四栋楼在规划上标准层面积都比较小,如果核心筒置于中央,筒周边的空间进深就会比较狭窄,达不到好的使用效率。四栋办公楼高低不一,设计充分考虑了各不相同的消防需求,核心筒也尽量做得极为集约。例如,针对较小体量标准层办公楼,核心筒偏在一边,形成的完整空间更具灵活性和适应性,且有利于多样化的家具布置。

在标准层办公楼适应性方面,电梯位置带给使用者的体验也十分重要。如果将电梯设置在靠边的地方,使用者从电梯出来就是可以看出去的玻璃窗,就会有比较好的体验。如何避免高层办公无趣的平面,是设计考量的另一个点。我们希望设计在提升空间使用效率的同时,还能体现更多的趣味,同时兼顾使用的多功能和适应性。

对于空间品质而言,细部设计永远是重要的,入口、门厅、电梯厅可以是设计刻画的重点,它们有时比外观更重要,这些地方构成了从外部进入室内楼层空间体验的连续性。

编辑部:在您看来,工业遗存改造类型的项目带给建筑师最大的挑战是什么?此外,建筑师通常需要考量哪些方面?或者有哪些设计原则需要遵循?

柳亦春:工业遗存改造项目最大的挑战在于,如何较好地保留旧有工业空间的尺度感和时间感,同时又能满足新的功能需求,即如何寻找到有效的适应性再利用的设计策略和方法。

在如何提升大厂房改造空间的日常使用方面,我们积累了很多经验和心得。例如,我通常会建议这种大空间里平时不太使用的那部分,可以将门窗全部打开,变为城市公共空间,并在大空间一侧的小场所配备商业服务设施如咖啡等,外摆就直接设在大空间里,形成日常使用场所。在举办特别活动如企业发布会、高峰论坛活动需要室内大空间时,门窗可以封闭、空调打开后又转变为能被很好使用的室内空间。这种处理能避免大空间平日空调满负荷运行的高能耗状态,同时也更完整地保留厂房的旧有元素,又能够作为全新功能空间供使用。这种状况就要求这一类空间没必要按照全室内节能规范来要求,其本身的使用方法就是一种节能方法,这是我在高大厂房空间改造中积累的一些想法。

编辑部:在工业遗存改造项目中,您认为最容易被忽视的设计细节是什么?

柳亦春:如何看待工业遗存里那些被废弃的元素,比如看似没有价值的残垣断壁或是某根柱子,它们是否可以参与到新建筑的生命体中。在我看来,这些是容易被忽视的设计细节。

通常,人们会将废墟仅仅视为被观看的物件,或将其拆除,并用一种新结构的做法来重现。因为这些旧有工业结构在时间流逝中经过气候侵蚀,在受力等各方面都不如原先有利。在此种情况下,若将其作为新建筑的一部分,则需要加固以及精细的结构计算。而有时候,结构工程师会判断无法将其融入到新结构系统,它就会被视为单纯的非受力构件。

在我看来,若能继续将其作为一个受力构件来对待,将更具积极意义。对于一个看似没有感情、没有生命的废墟而言,如果设计能够赋予其生命,这正是我们将情感植入结构和建筑的机会。

编辑部:可否谈一谈大舍过往做过的一些工业遗存改造项目,您印象比较深刻的项目是哪个?为什么?请介绍一下这个项目。

柳亦春:大舍做过很多工业遗存改造项目,沿着黄浦江就至少有四个对我们而言是比较重要的——龙美术馆、艺仓美术馆、民生码头8万吨筒仓艺术中心、边园。龙美术馆中间的一排煤斗是作为室外的公共空间,有过改为室内空间的尝试,但后来没有具体实施。它的改造特点反而是如何跟原有已建地下室结构的结合。

▲龙美术馆©苏圣亮

艺仓美术馆比较成功之处在于说服业主将旧煤仓保留下来,并把其转变为新建筑结构与空间的一部分,至今回想起来我仍然觉得是一件得意的事。

民生码头8万吨筒仓艺术中心的设计采用了一种“四两拨千斤”的做法。它通过外挂大扶梯这种很轻的做法,改变了筒仓的封闭感,并与黄浦江的景观产生了强烈的关联性。

▲上海民生码头8万吨筒仓艺术中心©苏圣亮

▲上海民生码头8万吨筒仓艺术中心©田方方

边园虽小,从改造的角度,是这四个项目里最完整和更有价值的,或者说是更有深刻性的工业改造。它的旧址是原来煤气厂的运煤码头,残留一堵90米长、4米高的墙。如何利用这样一堵看似没有价值的墙成为设计的关键,最终通过在墙上增加一个单坡的钢板屋顶和抬起的廊,盘活了整个场地,将这里变为城市里承载记忆的、有活力的、具有江边生态感的景观公共空间。同时,它也十分节约,总花费180万就改造更新了5000多平方米的景观场地和约300平方米建筑面积的改造,我认为这是一种更有效的可持续的方式,减少了拆除,保留了记忆,还节省了造价。

▲边园:杨树浦六厂滨江公共空间更新©田方方

▲边园:杨树浦六厂滨江公共空间更新©陈颢

这种可持续的方式恰恰体现出了边园所具有的中国传统的营造思想——因借体宜,即充分挖掘场地潜力,通过设计将原先人们没有意识到或没有看到的价值呈现出来,并将其转变为景观表达的一部分。这是中国园林一个重要的营造思想。好比苏州造园,远处的白塔寺倒影在近处的水池,形成借景,瞬间就完成了高质量的景观氛围营造,这在工业改造里也同样是一个值得被运用的策略。

柳亦春:这是在畅园边上后来新建的一些非传统木构的建筑里,设计将其改造成畅园的客房,而畅园的本体就作为畅园酒店的公区。这就需要处理酒店客房和公区传统木构建筑之间的协调性关系。中国传统的木构建筑有一个很大的空间特色——它的空间适应性是一套系统性的木构体系。无论民居还是厅堂或是庙宇,其实都有着类似的木构系统。这样的系统可见于公共空间和居住空间等。

民居里面的柱子通常会在空间中被显现出来,要么在白墙里通过处理让它可见,要么就是在空间当中伫立。可能在厅堂里摆着一组桌椅,其边上就有一根柱子,这个时候,生活在传统民居里的人会形成一种身体和木柱之间的某种协调性和依赖感。人会不自觉地用自己的身体去倚靠柱子,或是经过的时候用手触摸柱子,即这根柱子已经和人的日常生活形成整体。因此,在客房里增加一根空间中的柱子,是一种唤醒中国传统民居里人的身体和木构建筑之间亲密性的方式。

▲苏州畅园有熊酒店©田方方

▲苏州畅园有熊酒店©田方方(左)/朱海(右)

编辑部:大舍的项目类型以文化建筑居多,还涉及教育、商业、酒店、交通等领域。大舍一以贯之的设计哲学是什么?面对不同类型的设计,您是如何将这一理念融入具体设计里的?

柳亦春:如何将场地里建筑辐射范围内的所有资源调动起来,变成设计价值的一部分。换言之,以一种不用花销就可以获得价值的方式,来表达出我们对可持续发展理念的诠释,这已成为我们不自觉地设计方法。

在每一个具体设计中,我们也十分注重新时代里生活方式的变化,会结合空间使用和运营带来的挑战和需求,通过空间配置策划性的设计来应对当下或未来的变化,比如文化建筑里美术馆的运营变化,或者在商业快速发展时代里线上线下交易模式的改变带来的挑战。如何设计一种新的空间体验和有情感价值的方式吸引人们到线下消费的商业空间,回应当下生活方式急剧变化的时代问题,这些在每个项目中都会充分考虑的。但最终我们还是希望我们设计的建筑能够传递出大舍作为中国文化和当代建筑并置背景下,对于自身、对于时代、对于建筑未来的看法和表达。

编辑部:在人工智能大力发展的当今,您如何看待数字化技术在建筑设计中的应用,在您的设计流程中,数字化工具是如何帮助您提升效率和拓展创意边界的?

柳亦春:技术是建筑发展过程中特别重要的因素,既有好的一面,也会表现出被资本过度掌控的一面。技术通常会被视为生产效率,成为资本最大化的工具。同时,技术也改变了我们的日常生活,深入每个人作为鲜活个体的感官世界。未来,建筑一定会将技术发展给人们带来的变化或异化展现出来。目前在社会伦理层面,人工智能对于不同人群的影响还没有被有效评估,我认为对人工智能的使用还应持一种谨慎的态度。

在具体的建筑材料或技术运用层面,它当然具备优势,比如减少材料消耗、缩短建筑工期等。其中,将工厂生产和现场施工进行有效结合,可以避免对现场自然环境的过多干预。这种预制建造就可以实现对环境干预的最小化。例如,我们在金山岭上院采用机器人预制碳纤维的屋顶模块,在24小时内就将建筑搭出来,实现了最小化干预环境。在一年里只有半年施工周期的气候环境里,这种方式也是一个积极的应对。我们采用了新技术的建造,仍表达了明代古长城边具有传统氛围的建筑空间,这也是我们对于技术使用的一种态度。它可能是效率和经济环节中的一部分,也可能是人们感官世界敏感变化的一部分。

▲阿那亚·金山岭上院©田方方

编辑部:您对于张江之尚项目的期待是什么?您认为它会对周边社区和城市发展产生什么样的影响?

柳亦春:期待项目能够被很好地使用,大家都愿意去购买和租赁这里的空间,形成有活力的园区生态。置身办公空间的人会感到舒服,且愿意在那儿办公。希望园区的办公空间体验和日常生活感受与其他园区相比更具个性,并对周边社区和城市带来积极影响,比如成为一个有效的样板园区,即将一个曾经给环境带来过污染的水泥厂在上海的后工业时代,以及新媒体时代、智能发展时代里,成为一个城市更新的样板。让上海的城市空间记忆中多一个对于张江的空间印象,继而成为上海多彩的新空间印象中璀璨夺目者之一。

▲张江之尚效果图

文章版权属于设计宇宙内容中心、verse编辑部,未经许可,不得转载。

雅克·费尔叶:从水泥厂到“感性城市”,张江之尚重塑工业遗产,迎自然与人文的未来办公生活

“Designverse Awards设计宇宙大奖2025-2026”医疗单元提名阶段获奖名单公布

2025医疗空间创新论坛暨“Designverse Awards设计宇宙大奖.医疗单元2025-2026提名阶段颁奖礼”圆满落幕

雅克·费尔叶:从水泥厂到“感性城市”,张江之尚重塑工业遗产,迎自然与人文的未来办公生活

“Designverse Awards设计宇宙大奖2025-2026”医疗单元提名阶段获奖名单公布

2025医疗空间创新论坛暨“Designverse Awards设计宇宙大奖.医疗单元2025-2026提名阶段颁奖礼”圆满落幕

ZONES I POLY VOLY 新办公空间丨众舍设计事务所

南阳万悦城广场景观&精神堡垒丨壹正企划

气泡宇宙 | VAVE Studio

订阅我们的资讯

切勿错过全球大设计产业链大事件和重要设计资源公司和新产品的推荐

联系我们

举报

返回顶部