林中学堂 – 深圳市龙华区第二外国语学校 | 坊城设计

坊城设计_FCHA ,发布时间2021-04-23 10:11:32

项目:深圳市龙华区第二外国语学校

项目地点:深圳市龙华区

设计时间:2018

竣工时间:2020

状态:建成

用地面积:23656平方米

建筑面积:76175平方米

班级规模:54班九年一贯制

设计单位:深圳市坊城建筑设计顾问有限公司

合伙人:陈泽涛、苏晋乐夫、卢志伟

项目负责人:王剑辉

设计团队:郭旭生、马如帅、黎韬、余陈华、蒋文龙、张永琛、黄清平、闵睿、许志峰、黄立锦、梁志毅、林永佳、周俊、雷振宏、陈丹琳

使用单位:深圳市龙华区教育局

建设单位:深圳市龙华区工务署

代建单位:深圳市万科城市建设管理有限公司

施工图设计:北京中外建建筑设计有限公司深圳分公司

室内设计:深圳界内界外设计有限公司

景观设计:GND杰地景观

幕墙设计:深圳市朋格幕墙设计咨询有限公司

施工单位: 中建三局第一建设工程有限责任公司

摄影:曾天培

版权声明:本链接内容均系版权方发布,版权属于 坊城设计_FCHA,编辑版本版权属于设计宇宙designverse,未经授权许可不得复制转载此链接内容。欢迎转发此链接。

版权声明:本链接内容均系版权方发布,版权属于坊城设计,编辑版本版权属于设计宇宙designverse,未经授权许可不得复制转载此链接内容。欢迎转发此链接。

Copyright Notice: The content of this link is released by the copyright owner 坊城设计. designverse owns the copyright of editing. Please do not reproduce the content of this link without authorization. Welcome to share this link.

项目背景

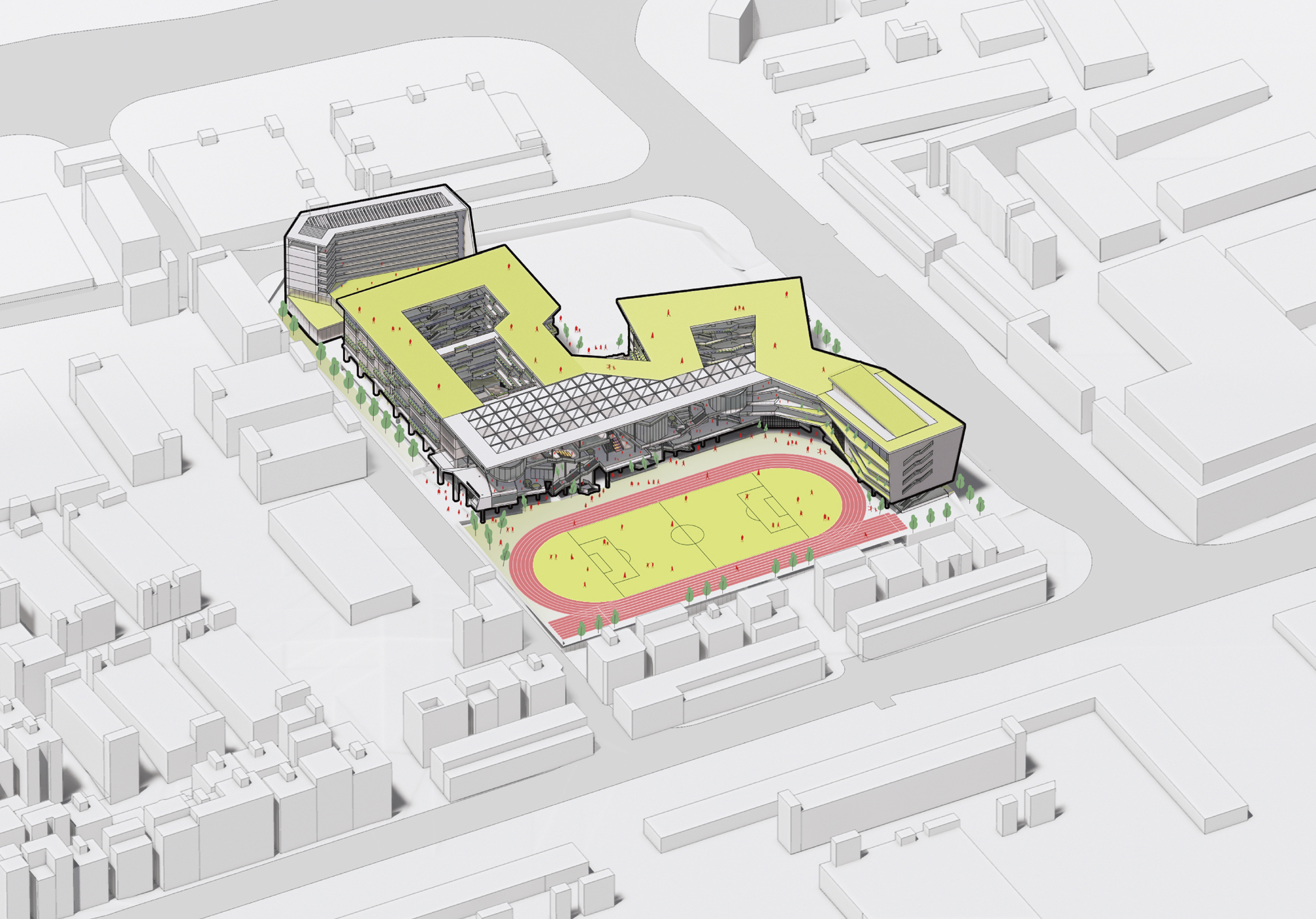

龙华区第二外国语学校位于深圳市龙华区大浪街道,用地面积23656m2,建筑面积76175m2,容积率高达2.03。

项目除北侧的城市界面之外,其余各边都被现状城中村的复杂功能所包围,在一段时间内都仅可通过北侧华旺路这一局促的城市界面解决学生集散接送的问题。同时学校为了协调周边社会停车需求,项目在地下室增设了社会停车场,但额外的地下室建设进一步摊薄了学校建设成本。

设计策略

空间的复合使用是高密度校园的重点,每个空间都需要响应更多类型人群的使用需求,再将之融合叠加成形成多个明确的需求以及对应的策略。

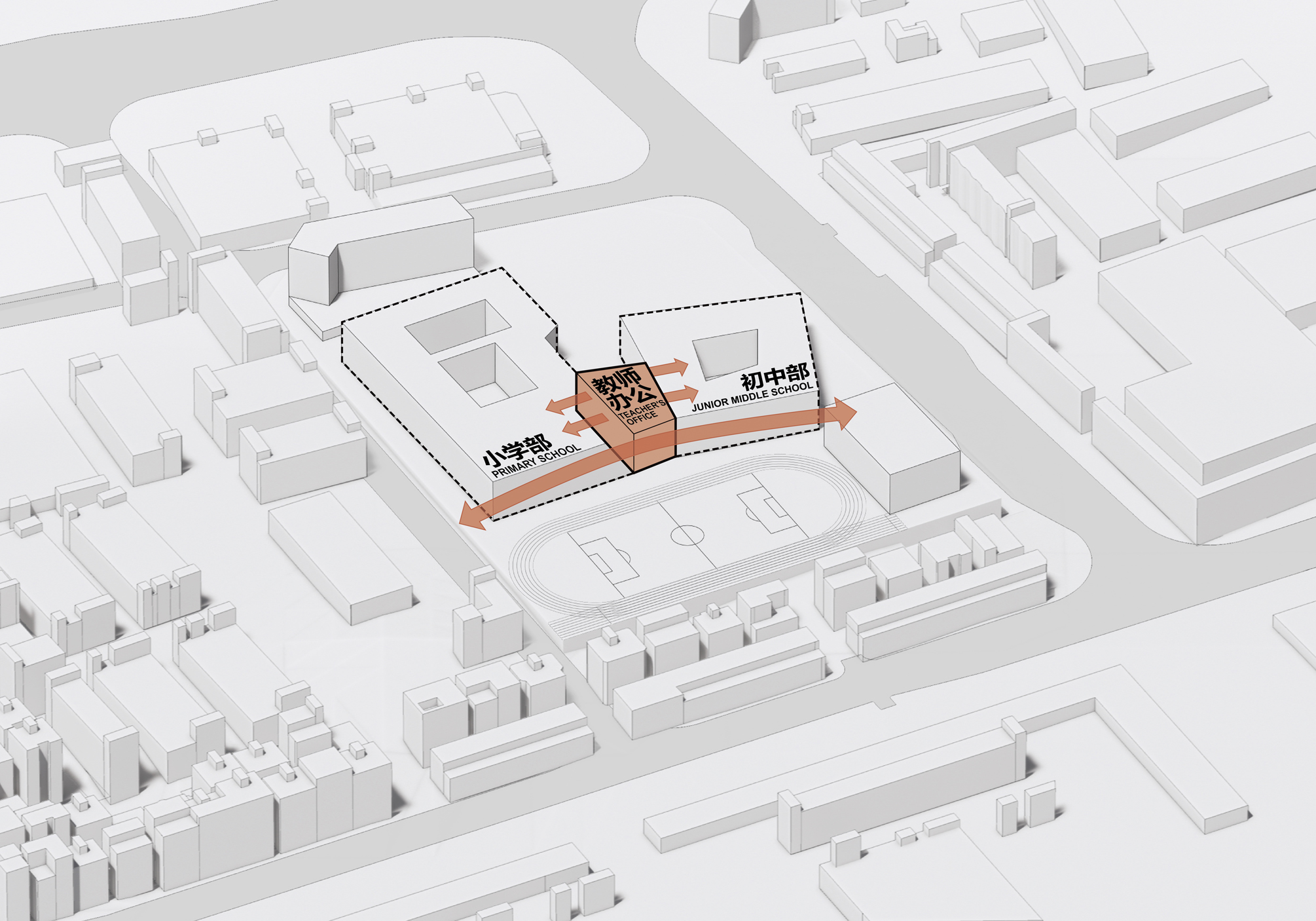

基地周边除北侧为市政道路外,其余界面均无直接对外的公共界面。场地内外高差较大;同时,基地北侧为项目唯一的公共界面,公共性较强的组团布置在这一侧和球场一侧,公共性较弱的功能依次向基地内布置;小学和初中的三个组团围绕各自的内庭院组织功能,普通教室和机动教室同层布局,为后续增加班级提供更好的组团关系;位于小学初中之间的共享轴线上布置了最适合共享使用的剧场报告厅,泳池和教师办公区,既方便小学和初中的共享使用,也方便学校管理。教师办公以更为开放的联合办公形态出现,提高了办公品质,也促进了教师和教师的交流;连续多层次的架空层、露台和屋顶花园成为日常教学、休息活动和生态体验的优良载体;通过一个完整的屋面将面向球场的最为活跃的多层露台和架空层组织在一起------形成“林中学堂;最后通过一个连续的屋顶将其余的建筑体量梳理为高效简洁的形态,与核心的多层平台形成鲜明的对比。基于以上的设计策略,一个分区明确,高效运作,活跃开放的学校设计呈现于此。

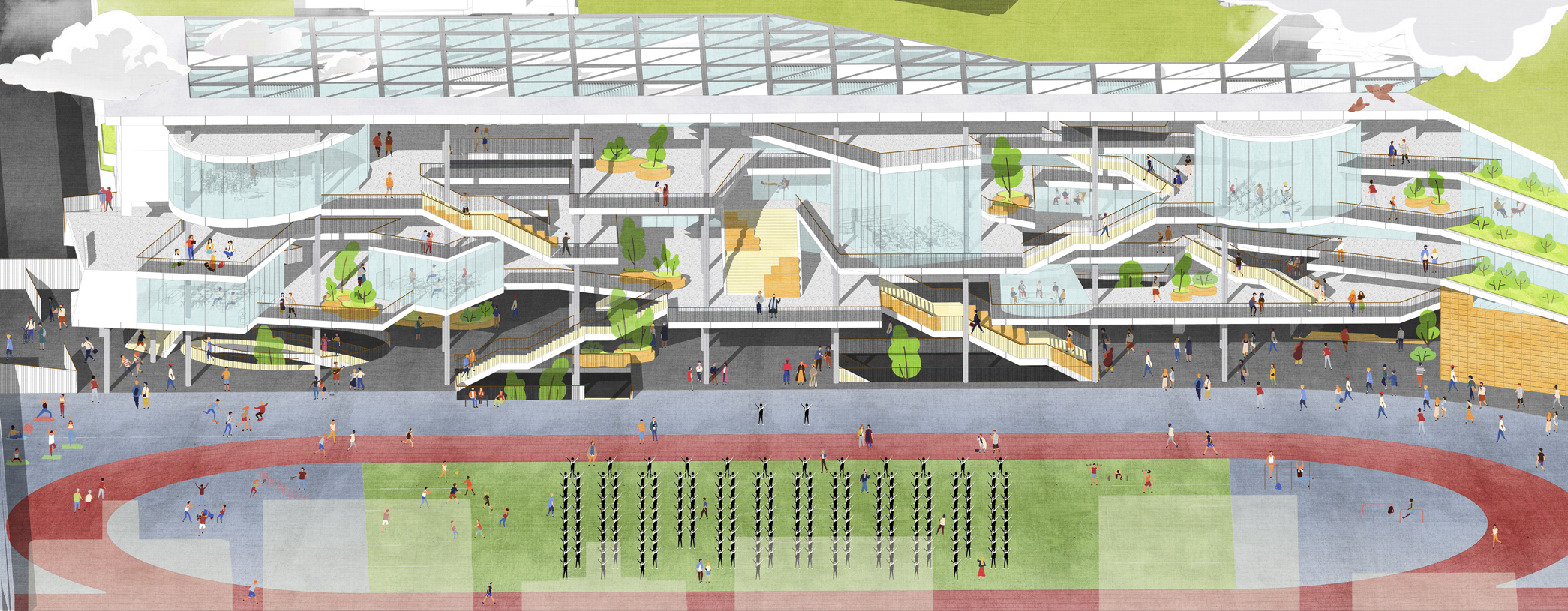

设计在学校高效便利的教学功能之上,提供了一个“非正式教学空间”,以一个由灰空间钢桁架结构组成的“户外森林”作为学校最活跃的焦点,形成一条愉悦的上学休闲路径,营造在森林般自然轻松的交流氛围,同时形成学校独特的建筑形象,成为一个个性鲜明,充满趣味的校园环境。

我们希望这些多层的平台是孩子们随时能到达的玩乐空间,空中穿插的盒子并没有做严格的功能定义,可以随着学生的需求变成不同的功能,同时每个平台之间并不做过于正式的围合和限定,让这些充满不确定性的空间成为孩子生长的土壤。

在这个最活跃的界面形成的立体舞台,学生可以在这些立体的庭院和平台进行小型的乐队、话剧、歌舞演出、电影播放、演讲等社团交流活动。

教育漫步道与操场、庭院形成视线交互,可以从不同角度观看学校内发生的大型活动。中心位置的平台甚至可以延展为运动节的主席台;学生在台阶上也可以放松的坐下来观看活动。

立体的教育漫步道是充满好奇和探索的场所,视线与操场、教室互相渗透,学生可以进行观察、交流沟通、玩耍娱乐等多元的活动;而课间学生能够停下来活动、观看展览的同时,不会感受到拥堵。而中间散落的的教室,让学生课余的焦点集中到动手实践的场所上;其间穿插的小角落和家具,让学生也拥有自己的自学、排练、动手创造的场地。

开放的校园主入口

社会共享的学校需要一个相比传统校园更加开放的校门,通过对高差的处理,我们取消了围墙,设置了两道门的组织关系,欢迎家长和社会走进校园,同时又不会影响学校的日常教学。这种开放的设计方式极大地缓解了学校门口常见的接送拥堵情况。首层即可直达的接送区是图书馆的延伸,家长可以在这里等候孩子,学生也可以在此进行课后活动。

交流互动的校前广场是他们与家长、同学、老师相互等待和游戏的地方,可以讨论前一日的有趣事物和当日放学后的安排。开阔、开放的校前广场可以让学生避免日晒雨淋地坐下社交,促进学生的交际能力和共情心理成长。

高低年级领域的建立

九年一贯制学校的学生年龄跨度大,不同年龄的学生容易产生冲突,对学生活动区域的划分是功能布局的难点,我们希望小学和初中既可以有相对明确的领域感,又可以在老师的关注之下有所交流。为了实现这一想法,设计上将小学和初中较为专用的功能独立分区,形成大小两个庭院,通过教师办公室作为节点将两者相对地划分开,低龄学生在自己的领域空间内可以更为放松地活动,也可以实现高低年级的交流。

苏州狮山悦榕庄与悦椿酒店 | goa大象设计

Hill House丨HAA STUDIO

CASA PINHAL CONDE DA CUNHA丨Estúdio AMATAM

林中学堂 – 深圳市龙华区第二外国语学校 | 坊城设计

云上塾-广州万科云城市营地 | 坊城设计

德禄空间PLUS“给生活加精彩”系统家具设计大赛冠军作品《白色之上》设计师访谈

北京滋生小院建筑与室内设计 | 介介工作室

FGP Atelier在中国的广州国际文化中心项目正式开始施工

订阅我们的资讯

切勿错过全球大设计产业链大事件和重要设计资源公司和新产品的推荐

联系我们

举报

返回顶部